生態友善品牌 —— 琵鷺漁產

生態友善品牌

琵鷺漁產

連結社區力量,實現保育經濟共存之路!

品牌介紹及理念

讓琵與鷺成為魚塘濕地保育的代言人!

「琵鷺漁產」始於「米埔內后海灣拉姆薩爾濕地」的魚塘內,以生態友善的方式養殖塘魚及塘蝦,期盼成為本港生態保育及社會經濟價值兼容的漁業生產模式,為傳統塘魚養殖業增值。透過推出「琵鷺友善認證」,支持小型漁戶、結合社區參與及教育活動,讓魚塘生態及傳統漁業的價值「被看見」,喚醒大眾對雀鳥保育及魚塘濕地的關心,帶動大眾對土地環境的關懷,從而得到更大的社區支持。

品牌理念:

✅ 支持堅守天然傳統養殖的漁民及社區

✅ 推廣雀鳥及琵鷺友善的塘魚養殖

✅ 保育雀鳥所依賴的漁耕濕地

✅ 出產高質量、食用安全的本地漁產

✅ 保障香港漁產安全及糧食自供率

兼顧環境保護,在餐桌上實現生態保育!

我們期待更多企業及大眾認同及延續生態友善的保育理念,將土地到餐桌的力量連結起來關注生態,願意以行動一起為守護琵鷺而努力。祈願不久以後,大眾與琵鷺能享受本地漁產的滋味、魚塘美景依然保留、琵鷺安心在港度冬飛翔。

品牌收入將支持漁民作可持續養殖及雀鳥保育工作,繼續實踐「人鳥和諧 自然長存」的願景。

「琵鷺漁產」標誌以簡約俐落的流線設計,勾畫出四種魚塘上標誌性的雀鳥及漁產作為象徵圖案,與品牌名稱相互呼應。四個圖案並排而平等,象徵生態與漁產同等重要,亦是品牌最重視的價值。

左起「黑臉琵鷺」正視前方,展露其獨特、仿似湯匙的琵琶形咀喙,頭頂換上於春夏可見的金黃色繁殖飾羽。黑臉琵鷺身旁的「大白鷺」代表一眾於魚塘出沒的鷺鳥,長而筆直的咀喙為鷺鳥家族的共有象徵。「魚」及「蝦」代表品牌以魚塘的漁產,靈感來源於魚塘內的烏頭及南美白對蝦。修長的烏頭及橙紅色的蝦,令人意會到漁產作為人類餐桌上的美饌,同時亦是雀鳥們野外重要的食物來源。

標誌以多種鮮明的色彩呼應魚塘環境內四種生物的獨有外表,帶出現代、年輕化的美感,並給人活潑生動、耳目一新的感覺,帶出雀鳥及魚蝦的活力,品牌正是希望為行業注入新活力,寓意期望為傳統漁業帶來嶄新朝氣及新氣象,藉此將雀鳥及濕地保育的訊息在市場中傳遞更遠。

品牌的英文名為 "Catch For Spoonbill","Catch" 除了可以解「捕捉」外,亦有「收成」意思,而「Spoonbill」是「琵鷺」的意思。寓意在黑臉琵鷺來到香港魚塘時,就如回到自己的家,讓牠們在遷徙旅途中得到充足的補給,與港人一同享受收成滋味。

認識「琵」與「鷺」:

守護琵與鷺 從魚塘出發

「琵」— 琵鷺

香港現存兩種琵鷺物種,為人熟悉的是黑臉琵鷺。琵鷺覓食時運用如「匙羹」的喙,於淺水濕地上不斷左右來回擺動覓食。

過去因濕地被發展、環境污染等原因,致黑臉琵鷺全球數量大幅下跌,曾被國際自然保護聯盟(IUCN)列為「極度瀕危」級別物種。經過數十年多方保育,數目才得以回升,現列「易危」級別。縱使全球數量回升,根據「黑臉琵鷺全球同步普查」的數據,黑臉琵鷺數目在港近十年內並無明顯增幅,反映香港本地的濕地保育情況不容忽視,需要大家保護和關注。

目前黑臉琵鷺的度冬最大據點在台南魚塭濕地,香港的米埔及內后海灣濕地一帶,亦是其中一個黑臉琵鷺來港度冬的主要棲息地。牠們每年由南北韓西部海岸遷徙南下度冬,途經香港休息及補給時,魚塘正正是牠們喜愛並重要生境之一,亦是支持牠們補充體力、繼續旅程的重要的棲息地。 黑臉琵鷺對棲地忠誠度極高,保育棲地就是保育牠們的最好方法,令牠們的族群數量穩定回升。

「傳統真的毫無價值、必須淘汰嗎?」這是此時代必須思考的命題。

面對時代變遷,傳統總率先被捨棄,但蘊含智慧的傳統漁業才是最有利水鳥的操作,更是珍貴的香港非物質文化遺產。

但是,本地淡水漁產業正面對不同威脅:平價進口魚一噸噸傾銷、老漁民一個個退下、卻沒有一班新人進場…… 我們不忍傳統漁業被時代摒棄,我們決心踏入漁業領域,支持香港漁民,將生態及傳統漁業合併並加入新活力,建立具生態價值的新品牌,透過與社區的多方合作,推廣並強化食魚之中的生態價值,為本地漁產增值。

我們明白答案在於將本地魚的價值及故事被看見,提升本地魚於市場辨識度,才可令產業可持續發展,才可保育當中的密不可分生態價值,證明自然就是最好的選項。

看得見的生態價值

香港新界西北魚塘不僅是傳統塘魚養殖的核心,為城市提供食物來源,更是自然與人類活動交織的重要生態棲息地。

香港位於「東亞-澳大利西亞遷飛區」的飛行路線上,每年9月至翌年4月,后海灣濕地吸引超過5萬隻水鳥,涵蓋160多種水鳥物種,是遷徙候鳥的重要補給站。因此,后海灣魚塘及濕地於1995年已被列入「米埔內后海灣拉姆薩爾濕地」,其他魚塘亦劃為「濕地保育區」及「濕地緩衝區」。根據香港觀鳥會自2012年起推行的香港魚塘生態保育計劃,新界西北魚塘至今記錄到超過260種雀鳥,佔香港鳥種數目45%,展示出魚塘作為人工濕地的獨特價值及其對生態的多樣化角色。

魚塘亦是候鳥的飯堂

傳統魚塘操作中,漁民收成時會先將魚塘水位降低,具經濟價值的塘魚,例如烏頭、草鯇、大頭及蝦都會供應市場,供港人食用。而收成後所剩餘的雜魚蝦毛會吸引大量過境、越冬及居留本地的水鳥等來覓食,例如黑臉琵鷺、鷺科等等。在傳統的曬塘過程中,露出的泥地也能為鷸科和鴴科水鳥提供覓食的機會。

另外,塘壆上茂密的植物為秧雞科雀鳥提供藏身之所,而翠鳥、椋鳥及猛禽等也是魚塘的常客。除了雀鳥,魚塘還為兩棲類、爬行類、哺乳類及昆蟲(如蜻蜓和螢火蟲)提供棲息和繁殖環境,展現魚塘作為人工濕地的獨特價值。除雀鳥外,魚塘也為眾多動物提供棲息及繁殖的地方,包括兩爬、哺乳類、昆蟲(如蜻蜓、螢火蟲等),生物多樣性極之豐富。

正因看見魚塘如此豐富的生態價值,我們決意於2025年起推出「琵鷺友善認證」,以表彰那些生態友善及具生物多樣性的傳統魚塘,透過「琵鷺漁產」訴說香港漁農業與生態保育的故事。

在「琵鷺友善認證」魚塘,我們相信自然與人類可以和諧共存。每一個獲得認證的魚塘,都是對生態保育的承諾——不僅為水鳥提供安全的棲息地,也讓漁業活動更具可持續性。

雀鳥友善 生態優先

我們支持漁民在養殖過程中保留天然濕地環境,鼓勵漁民採取有利雀鳥棲息的措施,讓候鳥與本地雀鳥得以棲息、覓食與繁殖。這不只是保育,更是對土地和大自然的尊重。

合理、有尊嚴的價值

為肯定魚塘的生態價值與社會認受性,我們的品牌堅持以合理、有尊嚴的價錢出售魚塘產品,讓消費者的支持生態友善,亦是支持本地漁民的努力與信念。

品牌聯乘 多元推廣

漁戶與「琵鷺漁產」聯乘,透過多元銷售渠道的品牌推廣,擴大影響力,讓更多人認識「雀鳥友善」的價值。

認證標準

申請者需符合一系列良好的生態管理準則,以確保魚塘對雀鳥棲息及食物安全具正面影響。

魚塘亦是候鳥的飯堂

傳統魚塘操作中,漁民收成時會先將魚塘水位降低,具經濟價值的塘魚,例如烏頭、草鯇、大頭及蝦都會供應市場,供港人食用。而收成後所剩餘的雜魚蝦毛會吸引大量過境、越冬及居留本地的水鳥等來覓食,例如黑臉琵鷺、鷺科等等。在傳統的曬塘過程中,露出的泥地也能為鷸科和鴴科水鳥提供覓食的機會。

另外,塘壆上茂密的植物為秧雞科雀鳥提供藏身之所,而翠鳥、椋鳥及猛禽等也是魚塘的常客。除了雀鳥,魚塘還為兩棲類、爬行類、哺乳類及昆蟲(如蜻蜓和螢火蟲)提供棲息和繁殖環境,展現魚塘作為人工濕地的獨特價值。除雀鳥外,魚塘也為眾多動物提供棲息及繁殖的地方,包括兩爬、哺乳類、昆蟲(如蜻蜓、螢火蟲等),生物多樣性極之豐富。

正因看見魚塘如此豐富的生態價值,我們決意於2025年起推出「琵鷺友善認證」,以表彰那些生態友善及具生物多樣性的傳統魚塘,透過「琵鷺漁產」訴說香港漁農業與生態保育的故事。

製作當中,敬請期待

餐桌上實現魚塘保育

Eat LOCAL, for BIRDs Tomorrow!

本地餐飲 x 魚塘出產 x 雀鳥保育 一個別具意義餐飲夥伴企劃

FISH FRIDAY是香港觀鳥會聯同本地餐飲業一同推廣「食用本地淡水魚」的企劃。

每逢星期五,FISH FRIDAY本地魚餐飲夥伴都會提供以港產淡水魚入饌的菜式,希望顧客都「有得揀」,令品嚐本地魚成為日常飲食文化,亦齊齊以「食」作為起點,在餐桌上實現魚塘保育。

我們希望魚塘的漁產能一步步走進大眾視野,提升香港市民對魚塘濕地的認識,促進可持續飲食文化,推廣傳統養殖方法所帶來的獨特生態價值。

品牌的價值

「琵鷺漁產」遵從「社會經濟自然兼容模式」(Social-economic-natural complex Ecosystem approach),並以生態價值為本地漁產增值,令大眾明白傳統漁業及生態有緊密關係,當中的收入支持堅守傳統養殖的漁民及雀鳥保育,作為本港生態保育及經濟價值兼容的演示。

SDGs

品牌的工作及價值達到以下的聯合國「可持續發展目標」(Sustainable Development Goals):

NbS

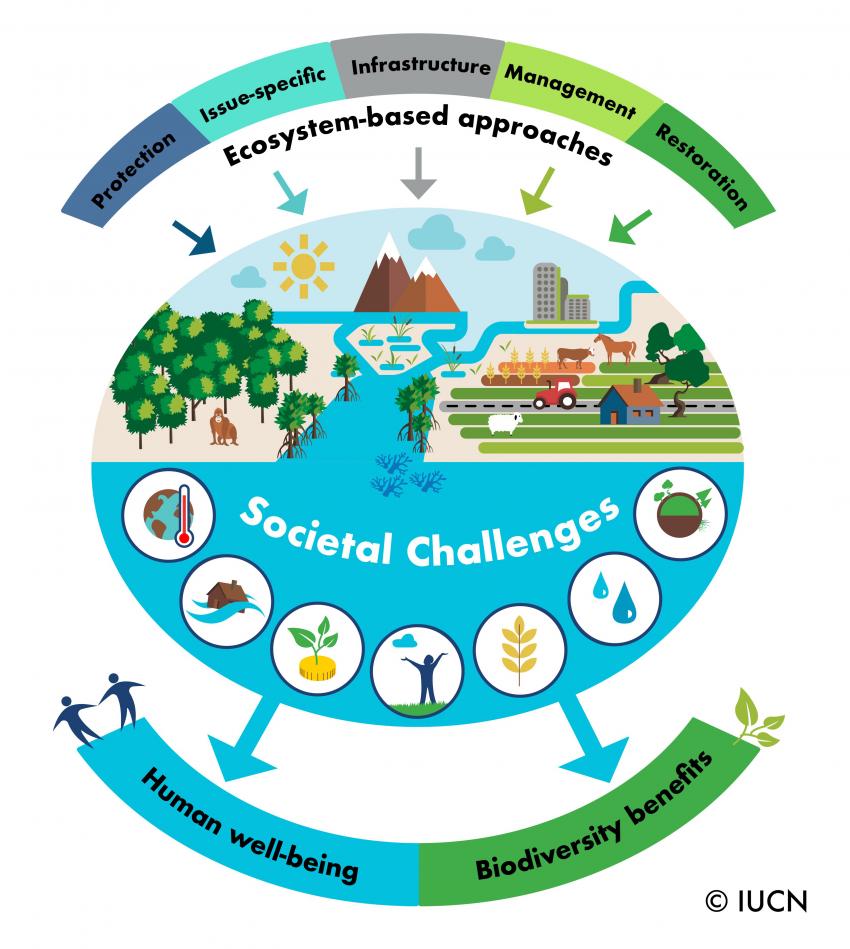

「基於自然的解決方案」(Nature-based Solutions)(NbS)是指保護、可持續管理和恢復自然及改造生態系統的行動,以有效且適應性的方式解決社會挑戰,同時為人類福祉和生物多樣性帶來裨益。(國際自然保護聯盟, 2016)

香港正面對的漁業及社會議題:

食物安全 (Weak food security) 及 自給率低 (Low self-sufficiency rate)

市場辨識度不足致漁業萎縮(Insufficient income)

濕地及生物多樣性受威脅(Environmental degradation and biodiversity loss)

人鳥衝突 (Conflict between fish farmers and birds)

氣候變化帶來的災害 (Disaster risks of climate change)

「琵鷺漁產」生態魚正是以自然為本的解決方案:

社會:

漁業社會 — 賦權年輕漁民加入產業,收入投放在魚塘管理/運作及可持續漁業發展中,令漁民有所得益;

大眾社會 — 透過於社區推廣漁農產品,將生態保育成為主流教育;

食魚教育普及 — 以友善養殖推廣漁業的「食魚教育」,研發食魚教育教案,設計教育及漁業/魚塘體驗活動;

傳統文化 — 保留及傳承被列為「香港非物質文化遺產清單」的傳統淡水魚養殖技藝,凝聚青年社群投入地方創新。

食物安全 — 為香港漁農自給率出一份力,讓港人有選擇本地出產的漁農產品的權利

經濟:

經濟效益 — 引入全新模式,透過生態價值提升產品自身價值,提高漁民收入;以生態帶來經濟的增益,從而改善漁民對雀鳥觀感,減緩過去人鳥衝突矛盾

帶動永續消費模式 — 廣泛推廣大眾對本地魚的品牌認知,以消費力支持社區與保育

環境:

生物多樣性 — 締造「生物多樣性淨增益」,保育魚塘濕地,以維持棲地上的生物多樣性;

應對氣候危機 — 發揮「海綿作用」,短暫儲存暴雨帶來的洪水,減低鄰近低地水浸的機會,帶來天然緩衝功用,抵禦氣候變化帶來的災害風險。

「琵鷺漁產」以社會、經濟、環境三者並存及受惠的模式營運,以可持續的方法達致多項聯合國可持續發展目標(SDGs)。處於起步階段的我們,現需要大家的支持,才可以與魚塘、漁民及雀鳥一同走得更遠。

支持「琵鷺漁產」出品生態漁產!

作為保育琵鷺重要生境的最堅強的後盾,號召大眾支持「琵鷺漁產」出品生態漁產!

公眾支持

企業支持

我們提供團體活動、培訓講座、共購認養予企業團體。

企業合作及查詢: 23774387 / fishpond@hkbws.org.hk